L’œuvre de science-fiction « La guerre des étoiles » s’inspire clairement de la représentation par les occidentaux des arts martiaux d’Extrême-Orient (Budo en japonais). Les budokas (les pratiquants d’arts martiaux expérimentés) y sont les chevaliers Jedi et maître Yoda représente l’archétype du Senseï, archaïque et exotique, vieux et bougon mais généreux et invincible, et surtout parlant par paraboles incompréhensibles. Quant au Ki (ou Qi, ou Chi, que l’on trouve aussi bien dans l’Aïkido japonais que dans les Qi Gong ou Ch’i Gong ou Tai Chi chinois), il devient « La Force », énergie cosmique mystérieuse et toute puissante, qui se laisse néanmoins domestiquer à force d’exercices bizarres…

Quant au Ki (ou Qi, ou Chi, que l’on trouve aussi bien dans l’Aïkido japonais que dans les Qi Gong ou Ch’i Gong ou Tai Chi chinois), il devient « La Force », énergie cosmique mystérieuse et toute puissante, qui se laisse néanmoins domestiquer à force d’exercices bizarres…

Nous avons envie de croire aux légendes et histoires mystérieuses que l’on colporte sur les prouesses surnaturelles des maîtres d’arts martiaux chinois ou japonais ; partir de là, il est facile aux charlatans et aux naïfs de se lancer dans des discours farfelus, des démonstrations spectaculaires, des messages mystico-philosophiques sur fond d’ésotérisme de bazar.

Pourtant il n’y a rien de surnaturel ni de mystérieux dans les arts martiaux, pas plus l’Aïkido qu’un autre. Nous pouvons donc utiliser notre esprit critique pour transposer dans notre contexte les concepts couramment utilisés dans les arts martiaux.

Ce qu’il ne faut pas oublier c’est que là où les méthodes occidentales d’entrainement sportif sont analytiques et privilégient l’apprentissage fractionné, la pédagogie des arts martiaux fait appel à une méthode globale d’utilisation du corps et de l’esprit, de coordination physique et mentale, d’éveil des perceptions sensorielles et proprioceptives, d’amélioration de la concentration, de l’attention et de la volonté.

Les mots que nous utilisons en Français ne rendent donc jamais parfaitement le sens que nous voulons traduire.

Par exemple, dans les arts martiaux la notion de « Ki » que nous traduisons par « énergie », englobera à la fois des qualités physiques comme la force, la coordination des mouvements, le sens de l’équilibre et des facultés psycho-cognitives ou morales telles la présence d’esprit, la détermination, la combativité. Elle inclura aussi le fait que le pratiquant affine sa sensibilité pour percevoir le Ki de ce qui l’entoure (celui de son partenaire, de son professeur et des autres pratiquants qui évoluent autour d’eux), de façon à « faire le geste juste au moment juste ».

Le Kokyu, que l’on traduit souvent par « respiration », c’est la réalisation de mouvements en mettant en œuvre le Ki. « Kokyu » est donc un « mot-valise » dont le sens résiste à la traduction dans le vocabulaire analytique parce qu’il exprime la qualité globale d’un mouvement, sa puissance, sa pertinence, son rythme, sa continuité. Ainsi de nombreuses projections qui n’ont pas un nom précis dans la nomenclature technique s’appellent Kokyu Nage (projection par le Kokyu) et l’étude des directions dans lesquelles on peut diriger sa force en gardant son centre stable, s’appelle Kokyu Ho (directions du Kokyu).

Le Hara et le centre vital

Le ventre (Hara en japonais) et particulièrement un point situé au « centre du corps » à mi-chemin du nombril et du pubis (Seïka tanden en japonais, Dantian en chinois) sont investis d’une fonction particulière.

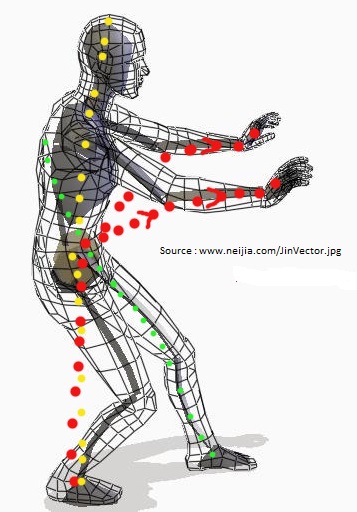

1°) Ce centre, c’est d’abord le centre de gravité. Les techniques d’Aïkido permettent de déséquilibrer, faire chuter ou projeter son adversaire en déplaçant son centre de gravité au-delà de ses points d’appui au sol (le polygone de sustentation). Au fur et à mesure que les sensations, le « contact », le « coup d’œil », s’affinent par l’exercice et la répétition des techniques, on voit instantanément et on sent dès le moindre contact (même au travers du contact de 2 sabres ou de 2 bâtons) où est le centre de l’adversaire, où il peut se déplacer, sous quel angle il peut conserver son équilibre et sous quel angle on peut le lui faire perdre. Réciproquement, nous nous exerçons à sentir où est notre propre centre, à l’ « abaisser » en relaxant nos épaules et en respirant calmement, en gardant sa stabilité quand nous nous déplaçons sur des jambes à la fois fortes et souples. Ainsi, non seulement nous améliorons notre sens de l’équilibre mais nous développons la faculté de déplacer notre centre de gravité pour esquiver les attaques de l’adversaire, le bousculer, le déséquilibrer ou lui porter un coup avec tout notre poids.

2°) Le ventre, c’est ce qui entoure ce centre de gravité, c’est aussi les hanches, le bassin et les muscles abdominaux. C’est l’ensemble des  muscles et des articulations qui transmettent et amplifient la force des jambes et des appuis du sol vers le haut du corps, où les bras et les mains exécutent des techniques. Pour les arts martiaux il s’agit de frapper, saisir, pousser, etc., mais n’importe quel autre sport ou pratique corporelle procède du même principe dès lors qu’il faut exécuter des mouvements tout en se déplaçant et en utilisant de la force. Au plus ces déplacements doivent être rapides, amples et variés, au plus les hanches doivent être « libres », c’est-à-dire souples et mobiles, de façon à pouvoir non seulement avancer ou reculer mais aussi bondir, se baisser, tourner, pivoter, changer d’angle ou de pieds d’appui. Au plus ces mouvements doivent être puissants, au plus les hanches et le ventre doivent être « forts », c’est-à-dire transmettre l’énergie depuis le sol sur lequel on s’appuie, en l’amplifiant par le déplacement du centre de gravité jusqu’au bout des mains qui frappent, saisissent, poussent l’adversaire ou manient le sabre ou le bâton.

muscles et des articulations qui transmettent et amplifient la force des jambes et des appuis du sol vers le haut du corps, où les bras et les mains exécutent des techniques. Pour les arts martiaux il s’agit de frapper, saisir, pousser, etc., mais n’importe quel autre sport ou pratique corporelle procède du même principe dès lors qu’il faut exécuter des mouvements tout en se déplaçant et en utilisant de la force. Au plus ces déplacements doivent être rapides, amples et variés, au plus les hanches doivent être « libres », c’est-à-dire souples et mobiles, de façon à pouvoir non seulement avancer ou reculer mais aussi bondir, se baisser, tourner, pivoter, changer d’angle ou de pieds d’appui. Au plus ces mouvements doivent être puissants, au plus les hanches et le ventre doivent être « forts », c’est-à-dire transmettre l’énergie depuis le sol sur lequel on s’appuie, en l’amplifiant par le déplacement du centre de gravité jusqu’au bout des mains qui frappent, saisissent, poussent l’adversaire ou manient le sabre ou le bâton.

Transmettre et amplifier l’énergie, le moteur de l’action

On traduit généralement Aïkido par la voie (do) de l’harmonie (aï) des énergies (ki). Le principe de base caractéristique de la construction des techniques en Aïkido est que l’on n’est jamais attaquant mais que c’est toujours l’attaque de l’adversaire qui est le moteur de l’action. D’autres principes sont importants, mais celui-ci distingue l’Aïkido des autres Arts Martiaux.

Les techniques consistent à ajouter notre énergie à celle de ce moteur, en esquivant l’attaque (les attaques successives) pour prendre le contrôle du centre de l’adversaire, afin de le guider par des mouvements circulaires dans un déséquilibre (une suite de déséquilibres) permettant de le neutraliser en l’immobilisant ou le projetant.

Kenji Tokitsu, maître de Karaté et théoricien contemporain des arts martiaux, décrit ce principe ainsi : « En Aïkido (où) vous pouvez voir une personne en projeter cinq ou six autres à plusieurs mètres de façon très harmonieuse. (…) Un phénomène où on projette une dizaine de personnes à la fois est comparable à une situation où dix personnes auraient chacune un poste de radio réglé sur la même fréquence. Le volume du son va être multiplié par dix. C’est une sorte de résonateur, un espace de concordance et d’harmonie, où la réceptivité de chacun sera amplifiée. C’est aussi comme la surface d’une eau calme, où l’on jette successivement des pierres exactement au même endroit. L’onde va s’élargir et se prolonger. C’est la communication en harmonie des énergies. » (L’art du combat. Entretiens avec Kenji Tokitsu. JL Cavalan & H Vernay. Guy Trédaniel Editeur ; Paris 1999, p.68-69).

C’est ainsi qu’en démonstration, des professeurs expérimentés peuvent réaliser des techniques de projection sans toucher leurs partenaires en montrant des techniques volontairement spectaculaires et esthétiques avec leurs élèves avancés ayant coutume de chuter avec eux. Ces élèves chutent, non pas parce qu’ils sont projetés par une force mystérieuse et invisible qui interviendrait à distance, mais parce qu’ils anticipent l’action possible et se lancent dans la chute plutôt que de subir cette action.

En dehors des démonstrations, l’étude « en harmonie des énergies » où attaquant et attaqué collaborent pour ajouter leurs énergies afin d’exécuter un mouvement selon des conventions est à la base de l’entraînement en Aïkido.

Ce principe « Aïki », cette forme de travail et ce que l’on donne à voir dans les démonstrations d’Aïkido, laissent souvent les pratiquants d’autres Arts Martiaux perplexes puisque le terrain de recherche des arts martiaux est le « combat » et que celui-ci est justement l’inverse de la « collaboration ».

Nous comprenons cette perplexité et souvent nous la partageons face à certains styles d’Aïkido. Pour nous, une pratique de l’Aïkido limitée à l’étude de ce seul principe verse facilement dans la complaisance et quitte la problématique des Arts Martiaux pour celle de l’expression corporelle (ce qui est au demeurant une pratique tout à fait légitime et respectable). Dans l’Aïkido que nous proposons il s’agit aussi de réaliser des entrées directes sur le centre de l’adversaire, de pratiquer les armes et les coups de pieds et de poings.